“我想永远继续新闻记者的生活。”走进中国近现代新闻出版博物馆五楼展厅,“爱国赤子 新闻巨擘:戈公振135周年诞辰纪念展”里,戈公振的这句话触动人心。今年是新闻学家戈公振诞辰135周年,纪念展汇集逾200件展品,以回溯性视角带领观众走进戈公振的传奇人生,感受他四十五载生命承载的时代使命,体验他用脚步丈量的斑斓世界,捕捉他在笔锋下、镜头中的所思所想。

“我想永远继续新闻记者的生活。——戈公振” 施晨露摄

“我想永远继续新闻记者的生活。——戈公振” 施晨露摄

戈公振(1890—1935),原名戈绍发,字春霆,号公振,江苏东台人,他以记者、学者、教育者的多重身份,毕生致力于革新报业、著书立说、培育英才,其扛鼎之作《中国报学史》开创全面系统研究中国新闻发展史的先河。

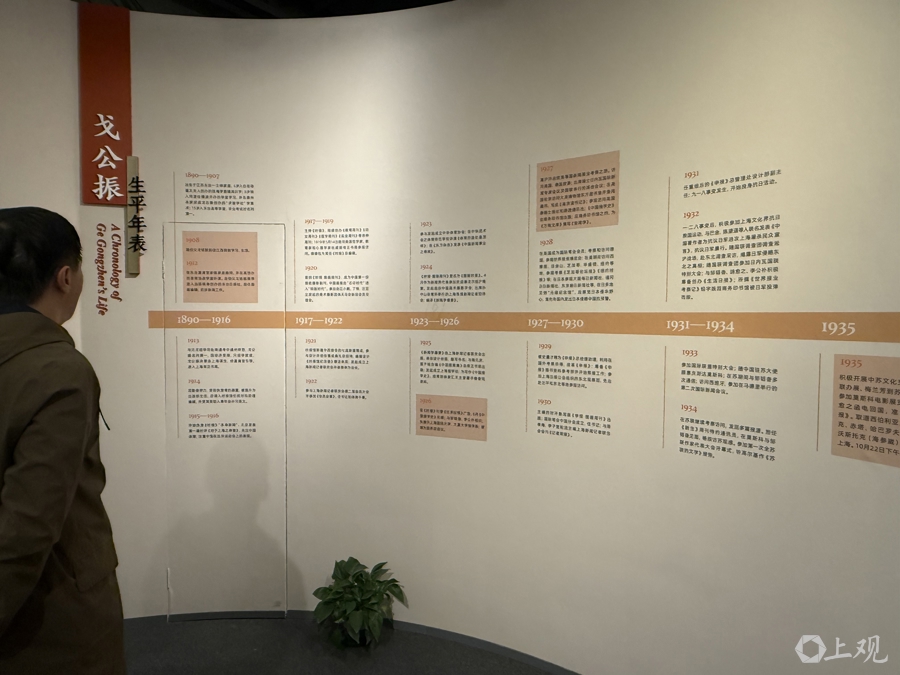

中国新闻史学会创始人方汉奇为展览题写“爱国赤子 新闻巨擘”,展览以戈公振的生平事迹为线索,分八个单元深入探索他在记者生涯、中外交流、抗日斗争、新闻教育与研究等方面的开创性成就,展示他如何推动中国新闻事业的发展以及在促进中外文明交流互鉴中的作用。

展览现场

展览现场

第一单元“文章华国 忠恕传家”,介绍东台戈氏家族中的戈公振及其近支。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

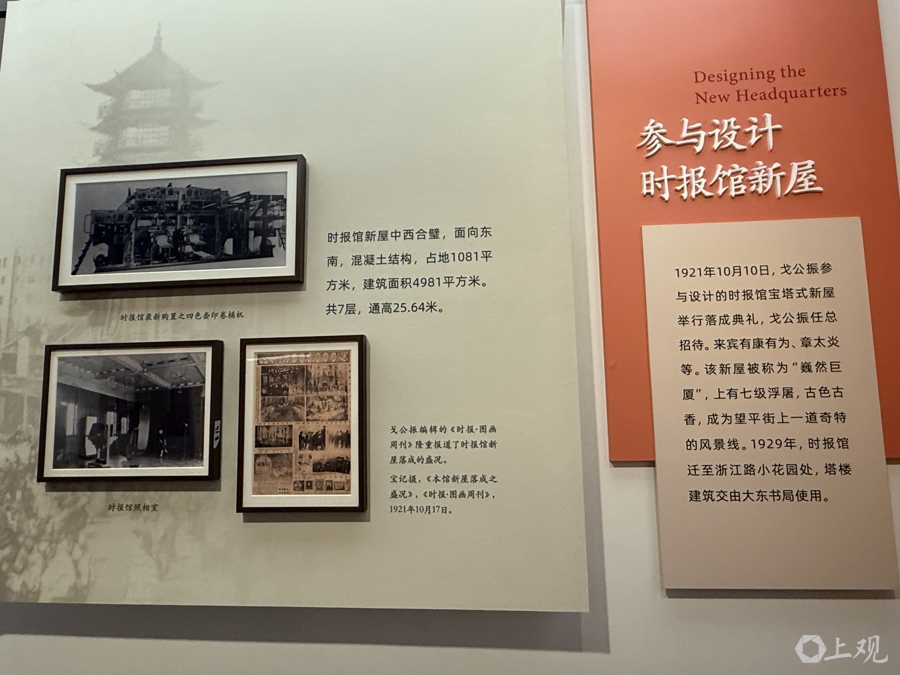

第二单元“敬业乐业:戈公振在《时报》”,讲述戈公振踏入新闻业之始,他在《时报》首创《图画周刊》,引领中国画刊迈入“铜版时代”,参与时报馆新屋设计,为福州路留下数十年的书香塔影。

展览现场。施晨露摄

展览现场。施晨露摄

第三单元“跨洋问报 为国发声”,重走戈公振全球考察之旅,他的足迹遍布欧美日诸国,历访各国政要,考察政治经济、社会状况及新闻事业。旅途中戈公振购存大量明信片等纪念品,它们在展厅中组成一段1930年代的视觉旅程。

展览现场

展览现场

第四单元“业务革新:戈公振在《申报》”,回顾戈公振受聘申报馆后在画刊创办、资料室制度建立等方面作出的一番改革。

展览现场。施晨露摄

展览现场。施晨露摄

戈公振在申报馆时期的留影。

戈公振在申报馆时期的留影。

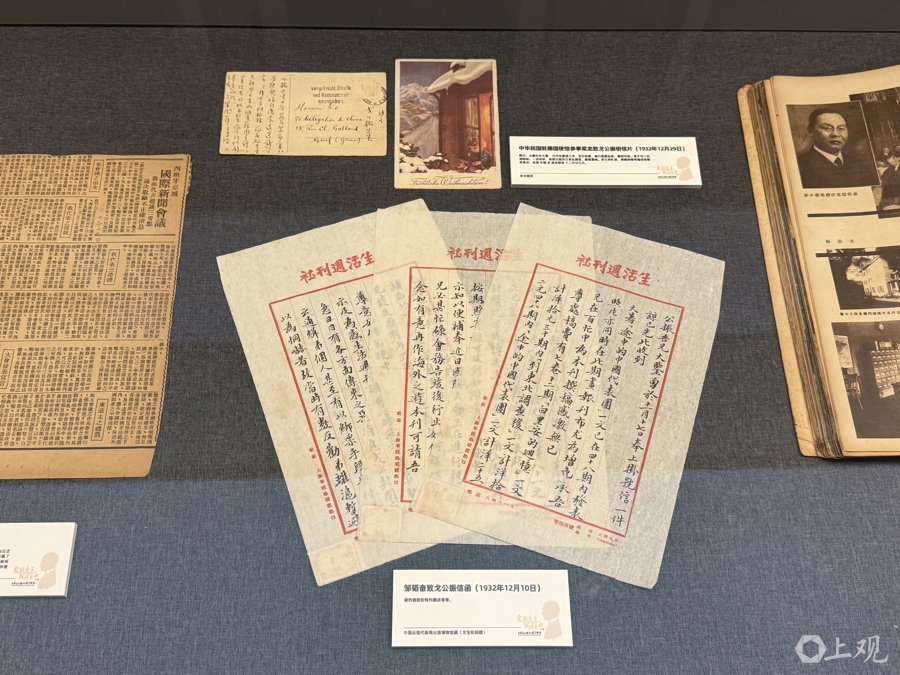

第五单元“爱国赤子 以笔为枪”,聚焦戈公振在抗日救亡活动中的赤心义举:参与国际联盟李顿调查团,深入东北调查九一八事变真相,两次赴欧从事国际宣传,在《申报·图画周刊》、《生活》周刊以笔为枪,建设抗战救亡的新闻阵地。

展览现场。施晨露摄

展览现场。施晨露摄

第六单元“赤都三载 引线穿针”,戈公振以中央通讯社特派记者身份在苏联三年,考察苏联工业化、国防、民生建设,向国内发回大量报道,并为徐悲鸿、梅兰芳及中国电影业在苏文化交流牵线搭桥。

展览现场。施晨露摄

展览现场。施晨露摄

第七单元“英年辞世 百世流芳”,戈公振猝然离世后,其亲友在治丧、纪念中的一批相关照片和手稿文献在此展出。

解放日报社提供的珍贵照片。施晨露摄

解放日报社提供的珍贵照片。施晨露摄

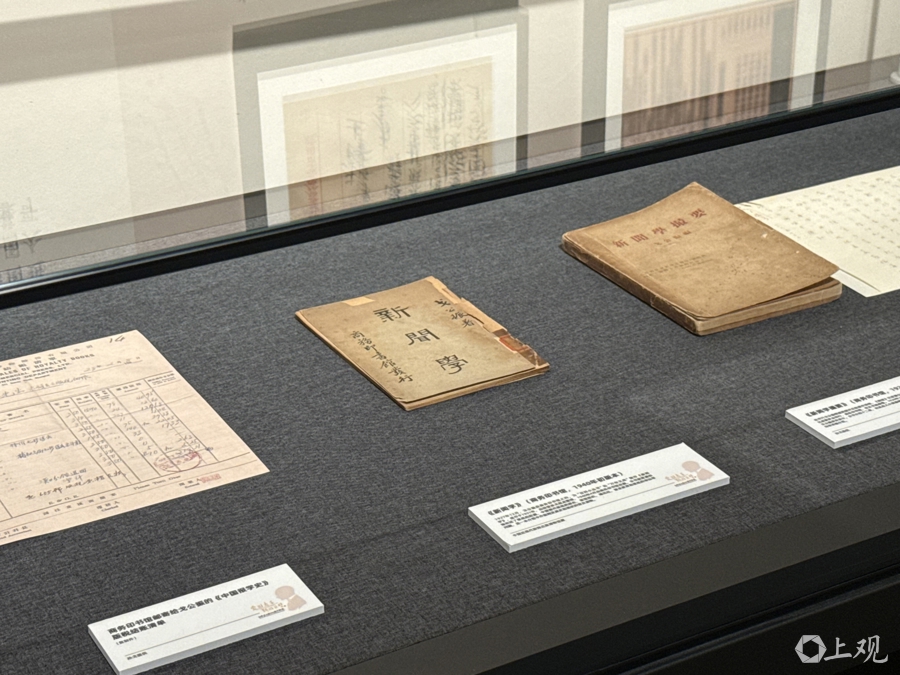

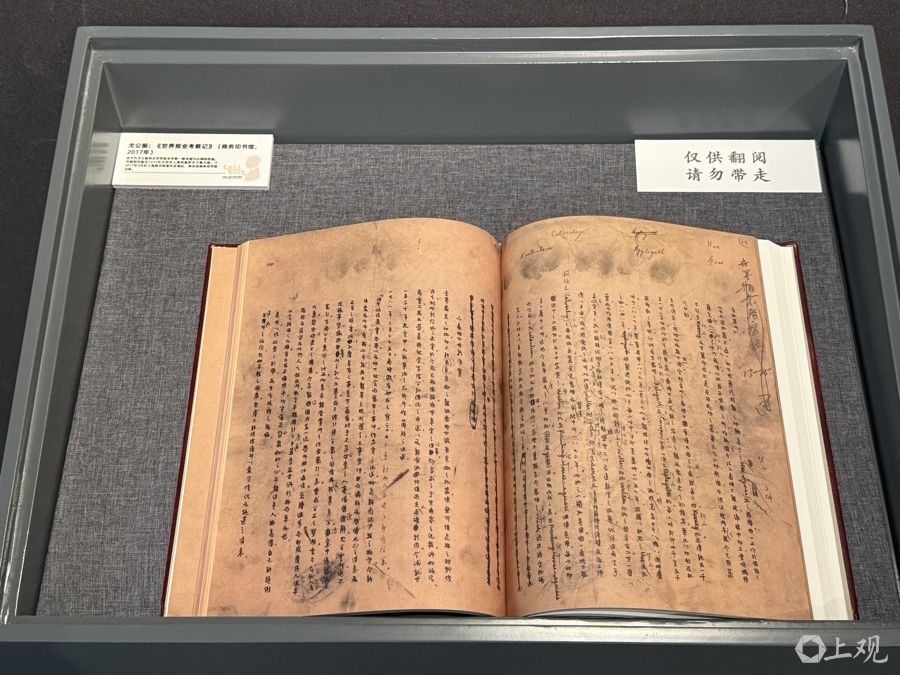

第八单元“报业巨擘 薪火相传”,以中国新闻学史学科史的眼光再现戈公振,新闻学史的不朽基石《中国报学史》、遗著《从东北到庶联》,以及《新闻学》《新闻学撮要》等名篇近百年来的种种版本在本单元汇集,展现出戈公振作为一代学人的学术生命。

展览现场。施晨露摄

展览现场。施晨露摄

此次展览首次大规模公开戈氏后人珍藏,并在上海图书馆、梅兰芳纪念馆、解放日报社、东台市博物馆等单位支持下,汇集众多稀见戈公振与亲友的书信、戈公振西行纪念品、戈公振收藏的剪报以及珍贵的历史照片与明信片。《爱国赤子 新闻巨擘——戈公振文献史料图集》同期出版,首次以传记式方式大批量披露戈公振生平文献史料并作详细释读,以作展览之补充。

《爱国赤子 新闻巨擘——戈公振文献史料图集》首发

《爱国赤子 新闻巨擘——戈公振文献史料图集》首发

戈公振作为新闻记者、新闻学者的特殊之处是什么?复旦大学原党委书记、新闻学院教授秦绍德认为,他是一个“研究型的新闻记者”和“具有实践经验的新闻学者”。作为新闻记者,他不满足于一般的采写编评,总要做点创新的事情。他在《时报》首创《图画周刊》,在《申报》筹办图书资料参考部,剪报资料室实际上是“新闻准备库”,为深度报道准备了丰富的背景材料。解放日报资料室的前身,就是戈公振创办的申报资料库,其中不少专题资料现已被印成历史研究丛书。

秦绍德

秦绍德

作为新闻学者,戈公振不仅依据自己长期收集积累的新闻报刊撰写中国报学史,而且还千方百计利用时机到欧美各国考察新闻事业。所以他写出的新闻学著作是有实践基础的,是有历史的、国际的视野的。前几年被意外发现、现已正式出版的《世界报业考察记》也是如此。“考察欧美各国报馆,向他们学习,没有一个人像戈公振先生那样,如此认真深入到新闻生产的一线所有环节,仔细地察看,忠实地记录,认真思考并总结要点。倘若没有当过总编辑的实践经验,考察也不会如此深入,考察记也不会如此有借鉴意义。”秦绍德说。

《世界报业考察记》 施晨露摄

《世界报业考察记》 施晨露摄

2017年,戈公振侄外孙孙戈在上海图书馆查阅戈公振文献史料时意外发现《世界报业考察记》佚稿,并为之释读整理。“近四十多年来搜集公振先生的手稿、书信、照片、报刊和旧版书籍,让我更全面地了解他,认识他的新闻思想、新闻实践理论;在参与公振先生纪念展的过程中,更让他的一生宛如一部纪录片映在眼前,犹如与他在跨越时空交往,接受到精神和思想的熏陶。”展览开幕式上,为展览提供大量资料、展品的孙戈再度将自己珍藏的一封美国教育学家杜威致戈公振信函捐赠博物馆。这封信写于1919年5月15日,杜威在信中夸赞了时报馆高超的印刷技术,戈公振当时在时报馆任职,次年《时报·图画周刊》创刊,此信于10月8日发表。

孙戈(左)捐赠

孙戈(左)捐赠

“1935年韬奋先生写信给公振先生,请他回来重新筹办《生活日报》。10月15日回国后,他便因病住院,在病危临终前吃力地、用断断续续的话跟韬奋说:在俄国许多朋友劝我不必回来,……国难垂危至此,我是中国人,当然要回来参加抵抗侵略者的工作……他至死不忘‘我是中国人’!”孙戈提到展览尾声呈现的“我是中国人”五个字,“这五个字燃烧着公振先生救国启民的信念之火,我想直至今天,依然热烈。”

邹韬奋致戈公振信函(1932年)施晨露摄

邹韬奋致戈公振信函(1932年)施晨露摄

“我是中国人。——戈公振” 施晨露摄

“我是中国人。——戈公振” 施晨露摄

“谈及戈公振先生,我们自然会想到他与邹韬奋先生之间深厚的友谊与事业上的紧密关联。韬奋先生曾痛心地写道:我们正在很殷切地期待他对新闻界学术界有更大的贡献,不料他回国不及一星期,便因病去世,这真是社会的一个大损失,不仅仅是我们友谊上的私痛而已。”上海市出版协会理事长胡国强说,“我们今天纪念戈公振先生,不仅仅是回顾一段历史,更是要传承一种精神。在媒体格局发生深刻变革的今天,戈公振先生所倡导的专业精神、理论联系实际的作风、开阔的国际视野,以及他与韬奋先生等同道所展现出的那种服务社会、追求真理的新闻出版人风骨,依然是这个行业宝贵的精神财富。”

展览现场

展览现场

纪念展10月23日起向公众免费开放,展期至2026年1月22日。

展览现场的“戈公振书房”

展览现场的“戈公振书房”

盈股网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:鼎冠优配 日本女排黑人国手 率队双杀联赛卫冕冠军 砍下31分+MVP

- 下一篇:没有了